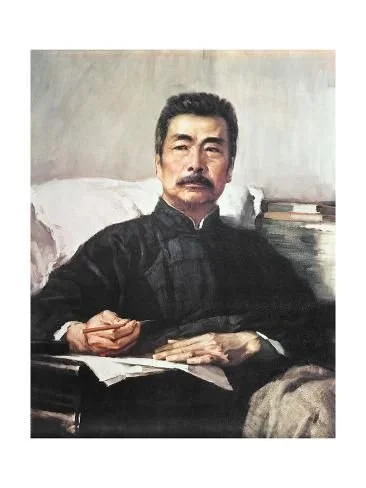

來自魯迅的自由論:自由無法用錢買,卻能為錢而賣掉

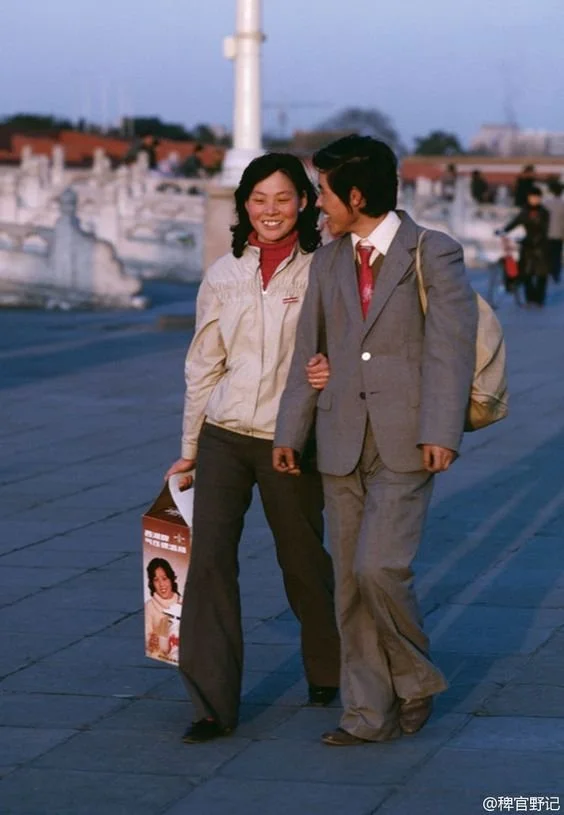

驅使你渴望從生活的秩序中遁逃,不必是甚麼驚天動地的大事。週日躺在床上,看窗外白雲比想像中匆忙地經過,無雨翳焗的白晝,卻想起曾在巴黎染滿落日的塞納河前,照樣是坐在長椅發呆,看吹奏色士風的表演者深情仰首又俯身。一對男女如走進迷幻的舞池,旁若無人地晃動肢體,全心浸在旋律裏點頭、彎腰、拍手,過路的長髮女生如鳥轉著圈闖入又離開這場舞,好像大廚隨手輕灑的一撮鹽。此刻,連風也羨慕他們的自由。

從那容許放縱的國度回來之後,我時常思考:我是否也配擁有這樣的自由?將該付的房租和水電費付清,然後花光積蓄在地圖不起眼的一點,買間被泥土與雜草包圍的簡陋小屋,找個適合的季節浪遊他方。不過,從來也沒有勇氣付諸實行,怕我的貓三餐不繼,怕領英上職涯規劃寫不下去,怕親友突如其來的關心。

腦裏就會響起這把聲音:「我是我自己的,他們誰也沒有干涉我的權利!」

擲地有聲的吶喊,來自魯迅筆下《傷逝》的子君,不知道她可曾惱恨作者予她的悲慘結局,或是後悔自己對未來懷抱過於天真的幻想。

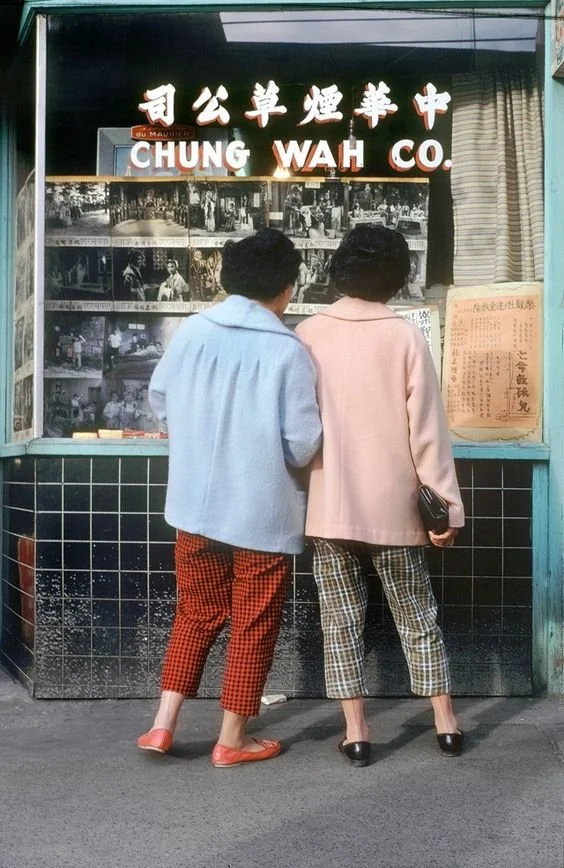

五四運動後的民國女子急於棄掉纏腳布,爭相傳閱《良友》雜誌,仿效西方明星畫著柳眉紅唇,細細香煙浮升過一頭油亮的燙髮,那不屑被傳統禮教綑綁的姿態,教年輕女學生之間也流行起剪短髮的風氣。

首先是追求衣著打扮自主,繼而是反抗父母之命、媒妁之言的包辦婚姻,子君也曾經是這麼靈動活潑的女生,一雙皮鞋敲在磚路上發出清響,聽男主角涓生教她打破專制、男女平等,談泰戈爾與雪萊的文學⋯⋯ 聽著聽著,便呼喊出:「我是我自己的,他們誰也沒有干涉我的權利!」依靠純真熱烈的愛情,離家出走,與涓生搬到敷衍的住所,建立他們夢想中溫馨的小窩。

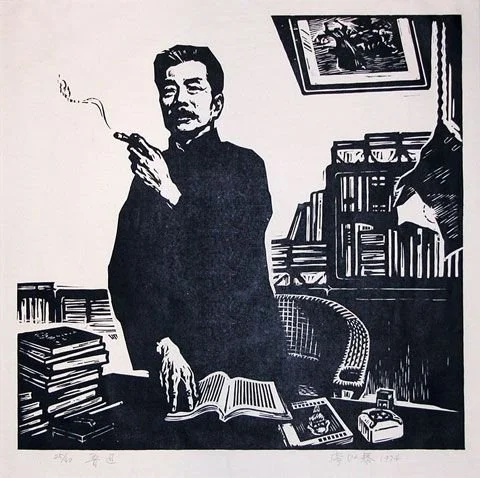

魯迅的殘忍裏帶著悲憫,他在女子師範學校裏的演講,提出了尖銳的問題:「娜拉走後怎樣?」娜拉是劇作家易卜生作品《玩偶之家》裏的人物,她不願再當丈夫的傀儡,毅然摔門而去追尋自己的人生。可是,娜拉出走之後,又過上了怎樣的生活呢?庸俗一點地說,她夠錢去應付三餐溫飽嗎?

子君有衝破藩籬自由戀愛的勇氣,可是她傾慕的所謂啟蒙老師,並沒有告訴她生活的柴米油鹽有多磨人。每次一讀到,涓生故作阻撓,實際上還是靠子君賣掉唯一的金戒指與耳環來買家具,還美其名是家庭的「股份」,我就想猛搖子君的肩膀讓她清醒。要知道,子君沒有經濟能力,她所能做的只是每日勞碌下廚,供涓生「川流不息」地吃飯,變成了蓬頭垢面的籠中鳥(籠中鳥至少還被嬌貴地飼養著),失卻從前眼裏憧憬自由的光澤。

而更加令我窒息的是,涓生埋怨子君催促他吃飯而打斷他的構思,甚至嫌棄她見識日漸淺薄,不再像往昔幽靜、體貼。我這局外人,多想把他桌上的手稿擲向他的臉,痛罵一句:「還不是你害的?」可是,這份自由確是子君頭也不回地選的。

「夢是好的;否則,錢是要緊的。」魯迅可能怕講台下的女學生聽不懂,乾脆直接點出他的結論。甚麼參政權、女性解放,都太過虛無,還不如手袋裏有錢這麼實際,他一針見血:「自由固不是錢所能買到的,但能夠為錢而賣掉。」如果他早點告訴子君,她便不至於淪落得全副身家只有幾十銅元,被形容為面露怨色的無知婦女,造了一場冰冷而虛空的夢。

每次厭倦週一的到來,睡前懷著想在某個歐洲小島,租下一間有陽光的小房間,百無聊賴聽夏日樹葉沙沙作響,但早上醒來,我便會清醒幾分,別要忘記娜拉或子君的前車之鑑。

說到何時才確切認清,我不能任性地一走了之?離香港千里之外,厭倦了在風雪中等待失了蹤的巴士,也不想靠別人接載,於是克服多年恐懼去考了車牌。握著軚盤駛過一盞盞紅綠燈時,我意識到自己並不享受駕車,但是安坐於那貼合我身體形狀的座椅,搖低車窗體驗那陣迎面流過的風,便不得不承認追求極致的自由前,手中必須有點可掌握的事物。

不管那是一輛殘舊的日本汽車、能起碼花上一年半載的鈔票、一口流利的外語,或僅僅是無病無痛的身體,過著日復日因循枯燥如白開水的生活時,我便暗暗數著手裏捉緊了多少,讓我活得不窘迫的憑藉,終有一日可供我在吹得散亂的色士風樂曲前,跟他們墮進夜色中那場慢了半拍的舞。

photo via pinterest